Kino

Die Neustarts der Woche

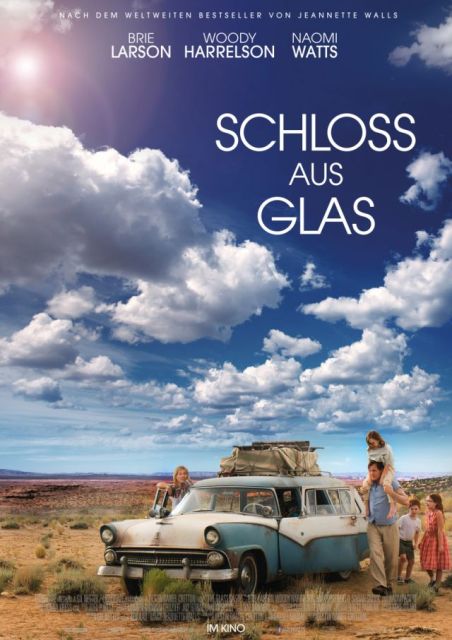

Schloss aus Glas

Studiokanal, 21.09.2017

Jeannette Walls schämte sich für ihre Eltern. Ihre Lebensgeschichte packte sie in einen Roman, der nun verfilmt wurde. „Schloss aus Glas“ ist aufwühlendes Kino.

Jeannette Walls schämte sich für ihre Eltern. Ihre Lebensgeschichte packte sie in einen Roman, der nun verfilmt wurde. „Schloss aus Glas“ ist aufwühlendes Kino.

In ihrem Sachbuch „Das bleibt in der Familie“ schreibt die systemische Therapeutin Sandra Konrad: „Sie können stolz auf Ihre Familie sein oder sich für sie schämen. Sie können sie lieben oder hassen. Sie können gerne Zeit verbringen oder jede Begegnung meiden. Egal, wie sehr Sie an Ihrer Familie hängen oder ihr zu entkommen versuchen – sie wird immer Teil Ihrer selbst sein.“ Jeannette Walls gehörte zu denen, die sich für ihre Eltern schämte. Vielleicht würde sie heute noch über ihre Familie schweigen, doch eines Tages schrieb sie ihre Geschichte auf. Um Schluss zu machen mit einem Versteckspiel, das aufzufliegen drohte. Denn es hieß, ihr, der erfolgreichen New Yorker Klatsch-Kolumnistin, mit Luxusleben und Appartement an der Park Avenue, würde nachgeschnüffelt. Ihr im Jahr 2005 veröffentlichter autobiografischer Roman „Schloss aus Glas“ verkaufte sich 4,2 Millionen Mal und wurde in 31 Sprachen übersetzt - und nun von Destin Daniel Cretton fürs Kino verfilmt. Zunächst war Jennifer Lawrence für die Rolle der erwachsenen Jeannette im Gespräch, nun hat Brie Larson diesen Part übernommen. Teuer gekleidet ist Jeannette, in einem Taxi fährt sie durch Manhattan zu einer Party, doch als sie aus dem Fenster blickt, sieht sie ihre Mutter, die in Mülltonnen kramt, und damit auch ihre Emotionen aufwühlt. „Ich sorgte mich um sie, aber sie waren mir auch peinlich, und außerdem schämte ich mich dafür, dass ich Perlen trug und auf der Park Avenue wohnte, während meine Eltern damit beschäftigt waren, irgendwo ein warmes Plätzchen und etwas zu essen zu finden“, schreibt Walls in ihrem Buch über das Verhältnis zu ihren Eltern. Als Mädchen hatte der Papa ihr ein Schloss aus Glas versprochen. Tatsächlich gab es nie ein Zuhause für Jeannette und ihre drei Geschwister, schon gar kein Schloss. Die Familie war bettelarm und vagabundierte quer durch die USA. Allein in den ersten fünf Jahren ihrer Ehe hatten die Eltern 27 Adressen. Immer wieder mussten die Kinder hungern, mal schliefen sie neben Ratten, mal unter dem Wüstenhimmel. Die Eltern lehnen ein Leben „wie die Spießer“ rigoros ab. Nur wenn es man es hinkriegt, unter dem Existenzminimum zu überleben, so ihr Credo, hat man es geschafft. Walls musste lernen, ihre Eltern anzunehmen, wie sie sind. Oder um mit George Bernhard Shaw zu sprechen: „Wenn du das Familienskelett nicht loswerden kannst, kannst du es ebenso gut tanzen lassen.“

Fazit:

Die Geschichte von Jeannette Walls zeigt, was Kinder auf sich nehmen, um zu überleben. Auch handelt es sich um eine aus dem Leben gegriffene Studie über die Loyalität zu den Eltern, egal, wie schwer sie es einem machen. Im Spannungsfeld zwischen Liebe und Vernachlässigung muss sich Walls zurechtfinden. Der Zuschauer wird hineingenommen wie in einen Sog. Sehenswert.

Sylvie-Sophie Schindler

Körper und Seele

Alamode, 21.09.2017

Mária (Alexandra Borbély) ist die neue Qualitätskontrolleurin eines Schlachthofs in Ungarn. Als Autistin erscheinen ihr soziale Interaktionen wie komplizierte hirnchirurgische Eingriffe. Abends stellt sie Erlebtes mithilfe von Playmobil-Figuren nach und nachts träumt sie, eine Hirschkuh zu sein, die einem Hirsch auf einer verschneiten Waldlichtung begegnet. Bei einem psychologischen Test aller Mitarbeiter stellt sich heraus, dass ihr Vorgesetzter Endre (Géza Morcsányi) Nacht für Nacht den gleichen Traum hat. Zwei beschädigte Seelen wollen in einer harten, verständnislosen Welt Kontakt miteinander aufnehmen. Die Macht menschlicher Verbindung und die Trennung zwischen Menschlichem und Animalischem werden von Regisseurin Ildikó Enyedi in poetischen Bildern erforscht, bei denen sie manch beunruhigende Frage in ein lebensbejahendes Beziehungsdrama einträufeln lässt. Ein feines, unkonventionelles, aber überraschend zugängliches Stück, das auf der diesjährigen Berlinale den Goldenen Bären gewann.

Mária (Alexandra Borbély) ist die neue Qualitätskontrolleurin eines Schlachthofs in Ungarn. Als Autistin erscheinen ihr soziale Interaktionen wie komplizierte hirnchirurgische Eingriffe. Abends stellt sie Erlebtes mithilfe von Playmobil-Figuren nach und nachts träumt sie, eine Hirschkuh zu sein, die einem Hirsch auf einer verschneiten Waldlichtung begegnet. Bei einem psychologischen Test aller Mitarbeiter stellt sich heraus, dass ihr Vorgesetzter Endre (Géza Morcsányi) Nacht für Nacht den gleichen Traum hat. Zwei beschädigte Seelen wollen in einer harten, verständnislosen Welt Kontakt miteinander aufnehmen. Die Macht menschlicher Verbindung und die Trennung zwischen Menschlichem und Animalischem werden von Regisseurin Ildikó Enyedi in poetischen Bildern erforscht, bei denen sie manch beunruhigende Frage in ein lebensbejahendes Beziehungsdrama einträufeln lässt. Ein feines, unkonventionelles, aber überraschend zugängliches Stück, das auf der diesjährigen Berlinale den Goldenen Bären gewann.

Nora Harbach

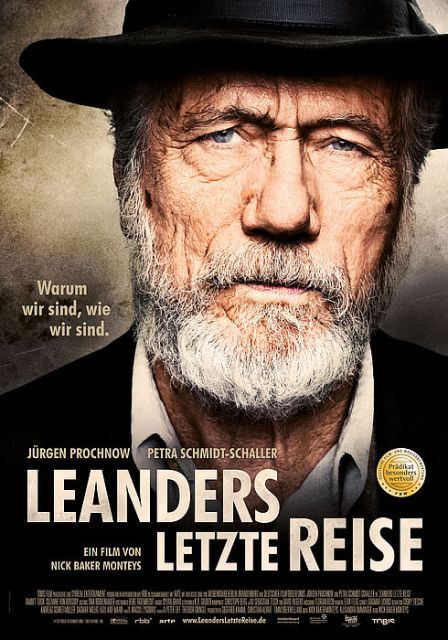

Leanders letzte Reise

Tobis, 21.09.2017

Es erscheint komplex, was Regisseur Nick Baker-Monteys sich mit „Leanders letzte Reise“ auferlegt hat. Die Suche nach der einstigen großen Liebe, die den misanthropen Rentner und ehemaligen Wehrmachtsoffizier Eduard Leander (Jürgen Prochnow) unmittelbar nach der Beerdigung seiner Frau in eine Bahn Richtung Osten steigen lässt. Seine Enkelin Adele (Petra Schmidt-Schaller), die von ihrer notorisch grantelnden Mutter (Suzanne von Borsody) losgeschickt wird, ihn aufzuhalten und sich plötzlich mit ihrem Großvater auf der Reise und inmitten des Krim-Krieges zwischen der Ukraine und Russland wiederfindet. „Leanders letzte Reise“ verhandelt konsequent nur die großen Themen: Schuld und Sühne, Generationskonflikte, die Wirren und den Nachhall eines aktuellen Kriegsszenarios, die Suche nach der großen Liebe und dem Sinn des Lebens. Das könnte alles furchtbar überfrachtet sein, wenn da nicht dieses wunderbare Ensemble wäre, das den Film besonders macht und ihm eine angenehme Leichtigkeit verleiht.

Es erscheint komplex, was Regisseur Nick Baker-Monteys sich mit „Leanders letzte Reise“ auferlegt hat. Die Suche nach der einstigen großen Liebe, die den misanthropen Rentner und ehemaligen Wehrmachtsoffizier Eduard Leander (Jürgen Prochnow) unmittelbar nach der Beerdigung seiner Frau in eine Bahn Richtung Osten steigen lässt. Seine Enkelin Adele (Petra Schmidt-Schaller), die von ihrer notorisch grantelnden Mutter (Suzanne von Borsody) losgeschickt wird, ihn aufzuhalten und sich plötzlich mit ihrem Großvater auf der Reise und inmitten des Krim-Krieges zwischen der Ukraine und Russland wiederfindet. „Leanders letzte Reise“ verhandelt konsequent nur die großen Themen: Schuld und Sühne, Generationskonflikte, die Wirren und den Nachhall eines aktuellen Kriegsszenarios, die Suche nach der großen Liebe und dem Sinn des Lebens. Das könnte alles furchtbar überfrachtet sein, wenn da nicht dieses wunderbare Ensemble wäre, das den Film besonders macht und ihm eine angenehme Leichtigkeit verleiht.

Jonas Grabosch