Literatur

Buchvorstellung der Woche

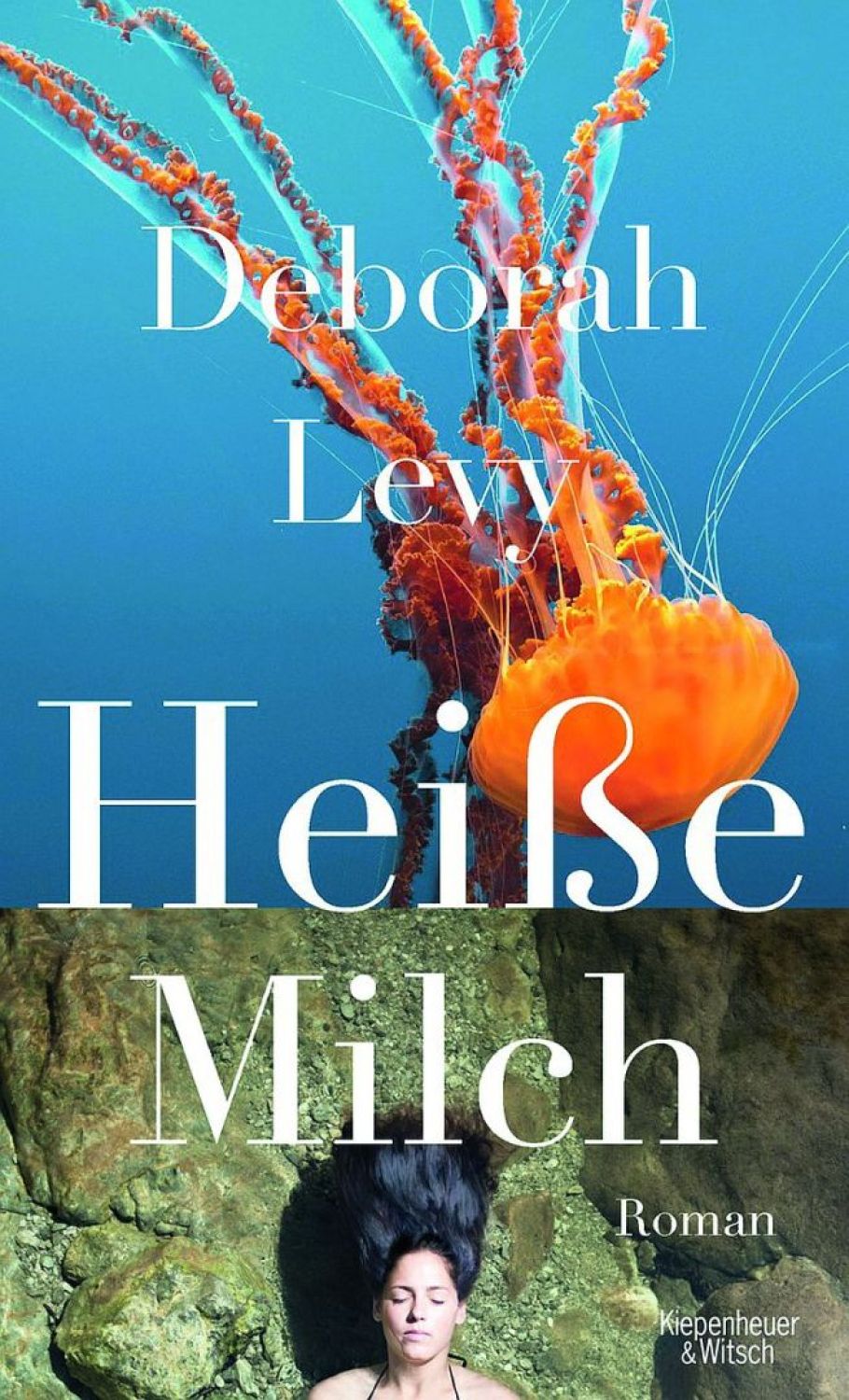

Deborah Levy • Heiße Milch

Kiepenheuer & Witsch • 15. Februar Es gibt Urlaube, nach denen man eigentlich Urlaub bräuchte. Deborah Levys Hypochonderballade handelt von einer Hassliebe, die in der Sonne glüht, und einer Mutter-Tochter-Beziehung, die langsam verdorrt.

Es gibt Urlaube, nach denen man eigentlich Urlaub bräuchte. Deborah Levys Hypochonderballade handelt von einer Hassliebe, die in der Sonne glüht, und einer Mutter-Tochter-Beziehung, die langsam verdorrt.

Wenn man nach einem längeren Sonnenbad die Augen öffnet, sieht die Umgebung für eine halbe Minute schwarzweiß und reizlos aus. Dann folgt der unwirkliche Moment, in dem die Welt wieder Farbe annimmt und der Körper mit der neuen Umgebung verschmilzt, die ihn braun, dehydriert und antriebslos macht. In Deborah Levys neuem kurzen Roman bellt in solchen Momenten ein schwarzer Schäferhund am ärmlichen spanischen Strand, während ein Rettungsschwimmer die junge Touristin aus Großbritannien eincremt, die es mit den giftigen Quallen im Meer zu tun bekommen hat. Sofia schlägt hier ihre Zeit tot, während ihre Mutter mit den gelähmten Beinen in der Spezialklinik nebenan liegt und meckert. Rose ist die einzige Patientin des windigen Dr. Gómez, der sich überzeugt davon gibt, ihr Leiden mit genügend Geld und Geduld therapieren zu können. Bis es soweit ist, kommandiert sie ihre Tochter herum, die sich aus den Befindlichkeiten ihrer Mutter offenbar eine kräftige Neurose züchtet. „Meine Beine sind ihre Beine“, konstatiert Sofia mit der dramatischen Koketterie und dem masochistischen Reflex, die in der Langeweile besonders gut gedeihen. Doch dann trifft sie eine deutsche Urlauberin mit dem unwahrscheinlichen Namen Ingrid Bauer, die nur auf ihre Gesellschaft gewartet zu haben scheint. Eine dicke Dunstglocke sonnenstichiger Atmosphäre hängt über Levys Roman, in dem sich lauter halb durchsichtige Figuren tummeln, von denen letztlich nur die wenigsten zu den Quallen zählen. Bis auf Sofia wirken sie wie die Pappkameraden einer vergilbten Urlaubsbibliothek, die auf den touristischen Vorurteilen von circa 1960 aufgebaut und seitdem schlecht gealtert ist. Auch sonst hat die Szenerie ein latent jenseitiges Flair: Die Wirtschaftskrise, die Südeuropa besonders hart getroffen hat, scheint diffus in die Realität des Romans hinein, der Rest der Umgebung bleibt dagegen nebulös wie ein bizarrer Traum. Die Stellschrauben der Geschichte greifen nur sporadisch. Levy lässt ab und zu eine Art Stalker zu Wort kommen, der kommentieren darf, was Sofia treibt, solange die Vorhänge nachts noch offen sind. Gegen Ende des Romans flüchtet sie vorübergehend nach Griechenland, in die abweisenden Arme ihres Vaters, dessen neues Leben mit seiner jungen Braut eine andere Form der Leere beschreibt. Diese Leere ist in verschiedenen Formen allgegenwärtig (Sofia selbst mogelt sich als arbeitslose Thekenkraft durchs Leben) und fordert im Verlauf der ausweichenden Geschichte eine Reaktion, die nie einzutreten scheint. Absichtlich. „Heiße Milch“ bietet statt linearer Handlung lieber Panoramen von Wut, Irritation und Entfremdung, die ihre Entsprechung in der kargen, zweckdienlichen Sprache finden. Je länger der Urlaub dauert, desto mehr fühlt er sich wie ein Urlaub vom Leben an, aus dem man eventuell nicht mehr heil zurückkehrt. Zur größten Leistung des Romans gehört es, dieses Gefühl von gedämpfter Ohnmacht auf den Leser zu übertragen, der sich am Ende zu Extremen bewegt sieht, um den psychologischen Frust aufzubrechen. Genau wie Sofia letztlich auch.

Markus Hockenbrink

Besuchen Sie doch mal eine Buchhandlung, die Teil unserer Initiative für den unabhängigen Buchhandel ist und stöbern Sie in den ausgewählten Sortimenten. Alle Teilnehmer finden Sie unter: www.galore.de/buchhandel